Rodchenko la amaba.

Estaba sentada en la estación, lo esperaba. Sabía que llegaría en cualquier momento, como el huracán que acostumbraba ser, arrasando con todo, con esa fuerza que no perdona nada a su paso. Su personalidad la cautivaba, no había nadie más dueño de sí mismo, y claro, lo admiraba por eso, además de una lista interminable de cosas que repasaba con frecuencia, como para justificarse.

El tren debía partir a las 7 de la mañana, Rodchenko estaba demorado, tuvo que despachar varios asuntos por la noche y trabajar hasta la madrugada para no dejar nada que pudiera perturbarlo. Desde su apartamento en el centro hasta la estación de trenes, la distancia era considerable y no había margen de tiempo, debía apurar la marcha para no entorpecer el itinerario que tenían programado para el fin de semana. El solo pensar en la posibilidad de ver el tren partir sin ellos, le provocaba algo parecido a una descarga eléctrica en el pecho. No podía ocurrir.

A su paso, el sol de la mañana empezó a tender un manto sobre la ciudad, a desplazar sombras y ganarle espacio a la oscuridad. En cada objeto podía percibir el impacto de la luz y cómo ésta le revelaba colores, formas; definiendo líneas, curvas y contornos. A él le fascinaba ver cómo el fenómeno se producía en cuestión de minutos, a veces segundos, por eso sus horas favoritas eran esas y las del atardecer. Estaba consciente de lo que poseía, tal sensibilidad para ver las cosas no estaba disponible para todos los mortales, en su caso, no existía una sola sombra o efecto de luz sobre superficie alguna, que su ojo no captara para revelarle la esencia misma del universo.

Llegó, la vio, estaba sentada en un banco del andén, vestía un traje blanco que dejaba lucir sus pantorrillas, el sombrero de bombín que hacía juego con todo el atuendo. Impecable, perfecta, como si se tratase de una escena planeada en todos sus detalles, concebida para volverse inmortal. Los rayos de sol se filtraban por las rendijas del panel de una semi sombra que reproducía sus figuras geométricas sobre la escena. Él sintió cómo su piel se erizaba, cómo su cuerpo era intervenido por esa química que lo invadía todo, con legiones de sustancias que viajaban en su interior para producir el éxtasis, la elevación, una epifanía. Había algo en ese momento, entre sublime y trágico, era parte del presente, pero también un advenimiento. Luego lo sabría.

No había salido del trance y ya estaba abriendo el estuche de cuero de la Leica 1 –comprada en París diez años atrás– para capturar el momento. Su mente, que volaba a la misma velocidad que sus ojos, hizo un repaso del cuadro que tenía al frente. Consideró un escorzo y un picado, disparó en esos planos, pero ninguno como el abierto para retratarla así, para inmortalizarla.

El calendario marca 23 de septiembre de 1935, Eugenia Lemberg ya no está, un accidente fue a su alcance para arrebatarle el último aliento, fue instantáneo. Ella no lo supo, tenía la mente ocupada recordando como Alexander deslizó, un día antes, su lengua tibia alrededor de sus labios, para luego también besar su boca. Ahora él está sentado en la misma banca del andén, tiene la foto en sus manos, no deja de observarla, hay cosas que no se perdona, la principal es no haber reconocido que tenía el paraíso entre sus brazos, cuando la tenía, y haberla dejado marchar, para siempre.

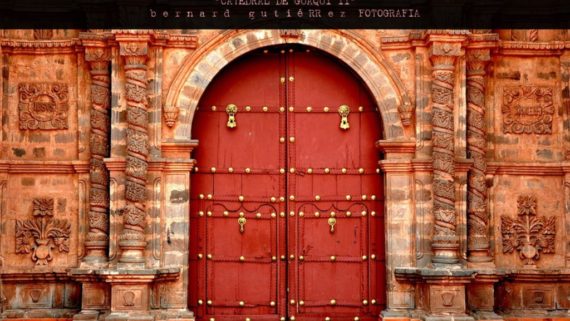

© Bernard Gutiérrez Sanz, 2019.

Todos los derechos reservados.

Comentarios

No hay comentarios todavía.